テレビアンテナの分配器の選び方と接続方法を教えて! 分波器との違い (静岡県 K.W)

家にテレビをもう1台増やして、地デジとBS番組を見たいと考えています。

アンテナケーブルを2つにわけるにはどうしたらいいですか?

(静岡県 K.W)

アンテナ線を2つにわける「分配器」を使いましょう!

こんにちは!

みんなのアンテナ工事屋さんの田村です。

アンテナケーブルの接続って、慣れていないと本当に難しいですよね。

とくに複数のテレビやDVDレコーダーをつなぐ場合、接続難易度がグンと上がります。

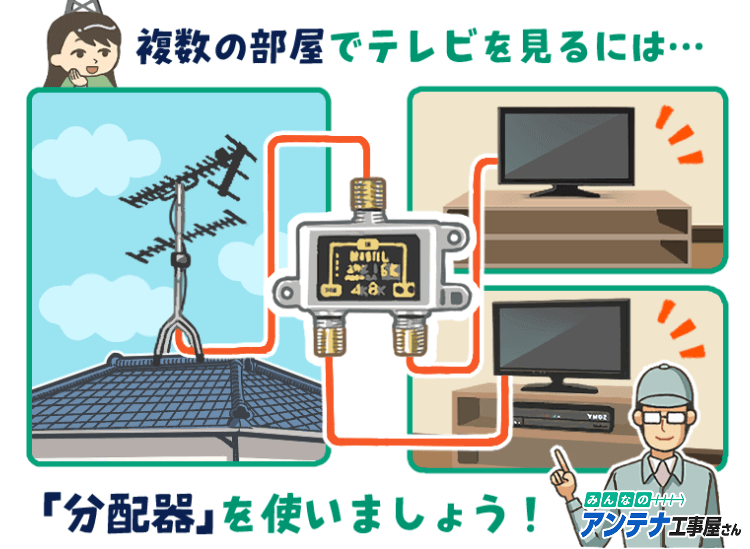

アンテナ線を2つにわけるには、「分配器」が必要です。

分配器の接続は複雑ですが、しっかりと仕組みを理解すれば誰にでもできます。

この記事では、とくに間違えやすい「分配器」「分波器」「分岐器」の違いを解説したのち、分配器の選び方と接続方法をお伝えします。

家で複数のテレビを使いたい方は、ぜひこの記事の流れに沿って分配器を接続してみてくださいね!

それではまいりましょう。

「今すぐうちの分配器を接続してほしい!」という方は、みんなのアンテナ工事屋さんにお任せください! アンテナ工事のプロがお伺いし、複数のテレビを視聴できるよう配線・分配いたします。

そもそも「分配器」って何? 「分波器」「分岐器」との違い

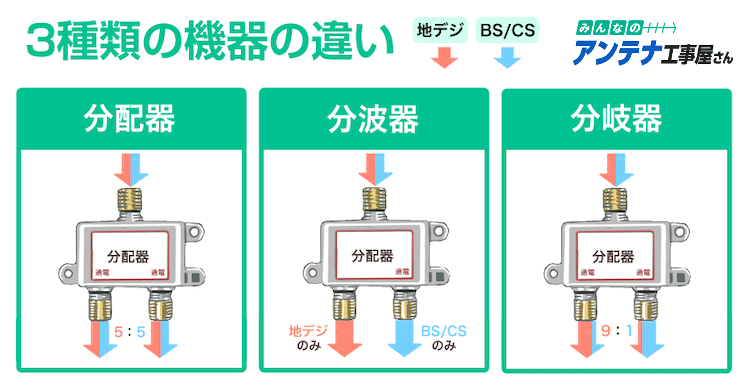

アンテナの周辺機器には、電波を2つにわける「分配器」と、電波の種類をわける「分波器」、集合住宅で電波を振り分ける「分岐器」があります。

このトピックでは、「分配器」「分波器」「分岐器」の用途をそれぞれくわしく解説します。

1. 複数のテレビを見るには「分配器」を使う

まず、「分配器」について。

分配器とは、入力信号を2つ以上に等しく分配する装置のことです。

どの出力端子にも同じ強さの信号が流れます。

「家の中で複数のテレビを視聴したい」

「テレビだけでなく、BDレコーダーやHDDにケーブルを接続したい」

という時に使用します。

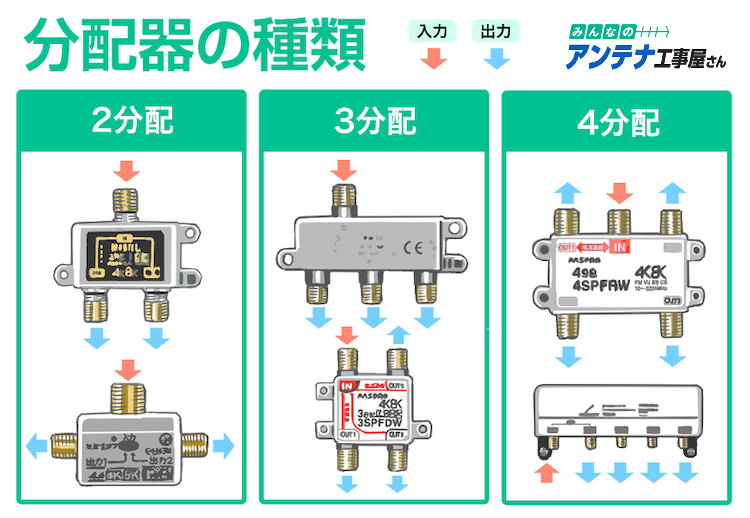

出力する数によって、「2分配器」「3分配器」「4分配器」などの種類があります。

ただし分配数が多くなると分配損失が大きくなり、出力レベルが下がります。

| 分配器の用語 | 解説 |

|---|---|

| 分配損失 | 出力端子に信号を等しく分配したことによって生じる、入・出力間の損失です。 |

| 端子間阻止量 | 出力端子間の信号の逆流を抑える能力を表します。数値が大きいほど高性能です。 |

2. BS/CS番組を見るには「分波器」を使う

「分波器」は、分配器と名前が似ていますが、用途は全く違います。

分波器は、1本の線を通ってきた地デジとBS/CS放送の電波を、2つにわける装置です。

「地デジだけでなく、BS/CS番組も見たい!」という方は、分波器は必須となります。

分波器によって2種類の電波を2本のケーブルに振り分け、テレビの背面にある「地上デジタル入力端子」と「BS/CS入力端子」それぞれの端子につなぐ必要があるからです。

3. ビルなどの大型の建物では「分岐器」を使う

上の2つ以外にも、「分岐器」という装置もあります。

分岐器とは、入力信号の一部を分岐するときに使う装置です。

分配器が5:5の比率で電波をわけるのに対し、分岐器は9:1などの比率で出力できます。

分岐端子よりも出力端子に強い信号が流れます。

| 分岐器の用語 | 解説 |

|---|---|

| 挿入損失 | 分岐端子に信号の一部を分岐したことによって生じる、入・出力間の損失です。 |

| 結合量 | 分岐端子にどれだけ信号を分岐するかを表します。 数値が小さいほど、高い分岐出力が得られます。 |

| 逆結合阻止量 | 分岐端子から出力端子への信号の逆流を抑える能力を表します。 数値が大きいほど、よい性能といえます。 |

「分岐器」は、一般住宅ではほぼ使わない

分岐器は、ビルやマンションで使用することが多いです。

ビルやマンションなどの大型の建物では、どうしても長い距離をケーブルでつなぐ必要が出てきますよね。

そのような配線では、わずかな電波量の違いで電波のトラブルになってしまうため、メインケーブルのレベルを落とさず供給量を調整できる分岐器を使うのがセオリーとなっています。

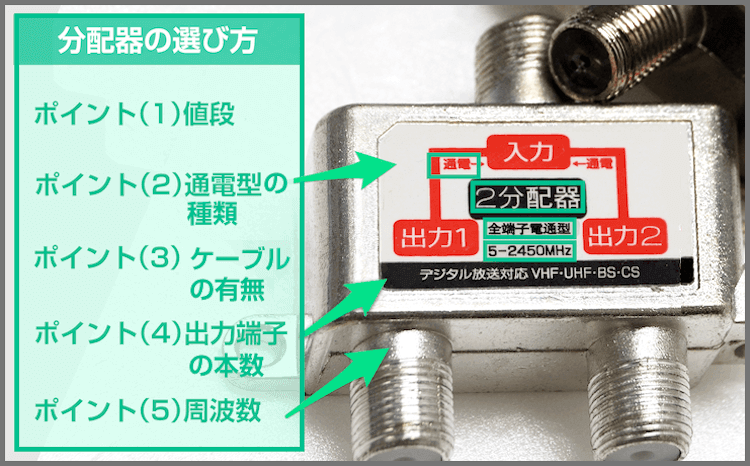

分配器の選び方は? 5つのチェックポイント

3つの機器の違いがわかったところで、さっそく自分の部屋に合った分配器を選んでいきましょう。

分配器は、ホームセンターや家電量販店のほか、amazonなどのオンラインショップでも購入できます。

分配器には、2分配、3分配などの種類があり、用途に応じて使い分ける必要があります。

分配器を選ぶときは、次の5つの項目をチェックしましょう。

- 価格

- 通電型の種類

- ケーブルの有無

- 出力端子の本数

- 周波数

それぞれ順番に見ていきましょう。

1. 分配器の価格は100円〜17,000円

分配器の価格は、だいたい100円〜17,000円ほど。

値段にばらつきがあるのは、製品の耐久性や性能が違うからですね。

分配器は、家電量販店やネットショップのほか、100円均一でも買うことができます。

短期間の利用なら100円均一の分配器でも大丈夫ですが、耐久性は値段相応です。

めやすとしては「5年以上使いたい」という場合は、安定性の高い国内メーカーのものを購入するようにしましょう。

日本3大アンテナメーカーのひとつ、マスプロ電工が製造した分配器の希望小売価格は次の通りです。

| 分配数 | 希望小売価格(税込) |

|---|---|

| 2分配 | 4,125円 |

| 3分配 | 4,950円 |

| 4分配 | 5,830円 |

| 5分配 | 6,795円 |

| 6分配 | 8,195円 |

| 8分配 | 16,005円 |

分配数によって、価格が大きく異ることがわかりますね。

たとえば2分配の分配器を購入する場合は、国内メーカーの製品で、2,000〜5,000円の価格帯のものを購入することをオススメします。

2. BS放送を視聴するなら「全端子通電型」を選ぶ

分配器には、「全端子電流通過型」と「1端子電流通過型」の2種類があります。

- 「全端子電流通過型」…すべての出力端子で通電する

- 「1端子電流通過型」…1つの端子のみ通電する

1端子電流通過型のほうが値段が安いことが多いです。

BSアンテナはテレビから電気を送ることで放送を受信する仕組みになっているので、電流が通過するタイプの分配器を使用しなければ、BS放送を受信できません。

電源供給器(ブースター電源部)から電源を供給する場合は、1端子電流通過型を。

BS/110°CSチューナー内蔵機器(デジタルテレビ、デジタルチューナー、ハイビジョンレコーダー)から電源を供給する場合は、全端子電流通過型を選びましょう。

家の分配器の受信システムがわからない方は、一度プロのアンテナ工事業者に見てもらってください。

みんなのアンテナ工事屋さんでは、現地の電波調査は無料で実施しております。

📞: 0120-769-164

3. HDDを接続するなら「ケーブル一体型」よりも「単体型」がオススメ

分配器には、アンテナケーブルと分配器が一体になった商品もあります。

分配器とテレビだけをつなぐ方は、配線が楽なケーブル一体型を購入してもOKです。

マスプロ電工 新4K8K衛星放送(3224MHz) 対応 VU/BS・CS分波器 (セパレーター) SR2W-P

価格:¥3,980

(2025年01月17日 11:57時点の価格)

価格:¥540

(2025年01月17日 11:57時点の価格)

「テレビだけでなく、無線LANやBDレコーダーも配線したい!」という方は、ケーブル一体型だとケーブルの長さが足りなくなることがあります。

好きな長さのケーブルを接続できる、単体型を購入するようにしてください。

4. 出力端子はテレビの台数+1本分がベスト

分波器は、出力端子の本数によって「2分配器」「3分配器」「4分配器」などにわかれています。出力端子の本数は、「家にあるテレビの台数+1本分」がベストです。

1本分は予備となります。

ここで注意してほしいのですが、複数のテレビに電流を分配するとき、いくつもの2分配器を何度も枝分かれさせるのではなく、最初から3分配器や4分配器を購入するようにしましょう。

分配器1台あたり、だいたい「3〜4dB」ほど電波の量が減ると言われています。

分配器同士をタコ足状につなぐことを「カスケード接続」といい、カスケード接続をすればするほどテレビに届く電波が弱くなります。

電波供給が足りないとテレビの映りが悪くなり、映像にノイズが入ってしまいます。

接続する分配器の数は少ないに越したことはありません。

空いている出力端子には、「ダミー抵抗器」で栓をしましょう。

使わない出力端子をそのままにしておくと、そこから電波が漏れたり、外部の電波を拾ったりして映像にみだれが出ることがあります。

そのような障害を防止するのが、「ダミー抵抗器」です。

ダミー抵抗器があれば、電波が安定し、映りがよくなります。

とくにWi-fiやスマホの通信と競合しやすい4K8K放送対応のテレビではダミー抵抗器が必須となります。 必ず取り付けるようにしましょう。

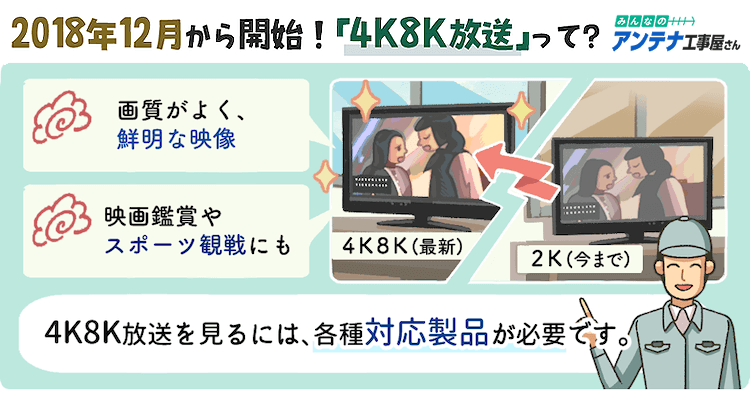

5. 4K8K放送を見たいなら、3224MHzの周波数帯に対応するものを

地デジ、BS/CS、4K放送……見たい放送の種類によって、分配器の対応周波数が変わります。

4K8K放送を見る場合、3224MHz対応の分配器を選びましょう。

2K(フルハイビジョン)時代は、低い周波数帯の「2071MHz対応」の分配器で問題なく映像を視聴できました。

しかし2018年12月に4K8K放送が始まったことで、より高い周波数を受信できる装置が必要になりました。

地デジ放送やBS/CS放送が見たい方は、2071MHzまで対応しているの従来の分配器でOKです。

4K8K放送が見たい方は、3224MHz対応の分配器を選ぶようにしましょう。

以上、分配器の選び方でした。

国内3大アンテナメーカーの主要な分配器のamazonリンクをまとめました。

| 分配数 | マスプロ電工 | DXアンテナ | 日本アンテナ |

|---|---|---|---|

| 2分配 | 2分配器 全端子電流通過型 2SPFDW 2,770円 | 2分配 全端子間通電 金メッキプラグ F型端子 ダイカスト製高シールド構造 2DMLS(P) 2,618円 | 2分配器 プラグ差し込み型 4K8K対応 全端子電流通過型 FPD2PE 1,509円 |

| 3分配 | 3分配器 全端子電流通過型 3SPFDW 3,050円 | 3分配 全端子間通電 金メッキプラグ F型端子 ダイカスト製高シールド構造 3DMLS 2,980円 | 屋内用3分配器 シールド型 4K8K対応 全端子電流通過型 EDG3P 2,136円 |

| 4分配 | 4分配器 全端子電流通過型 4SPFDW 3,560円 | 4分配 全端子通電 F型端子 4DLCS 3,999円 | 屋外用4分配器 4K8K対応 F型端子 全端子電流通過型 DME4P-BP DME4P-BP 3,550円 |

| 5分配 | 5分配器 全端子電流通過型 5SPFDW 4,910円 | 5分配 全端子間通電 金メッキプラグ F型端子 ダイカスト製高シールド構造 5DMLS 6,150円 | - |

| 6分配 | 6分配器 全端子電流通過型 6SPFDW 5,050円 | 6分配 全端子間通電 金メッキプラグ F型端子 ダイカスト製高シールド構造 6DMLS 4,900円 | - |

| 8分配 | 8分配器 全端子電流通過型 8SPFDW 9,610円 | - | - |

※ 価格はすべて2024年2月27日12:00時点のものです。

※ すべて「全端子電流通過型」「5〜4K8K対応」の製品です。

「家にあった分配器を選んで、配線してほしい!」という方は、みんなのアンテナ工事屋さんにお任せください!

ご自宅の電波測定、配線作業、テレビのチャンネル設定まで、すべてコミコミで承ります。

365日年中無休で対応いたしますので、ご都合のよいお日にち・時間帯を教えてくださいね。

分配器の選び方がわかったところで、続いては具体的な接続方法を見ていきましょう。

分配器の接続方法は?ケース別に紹介します!

分配器の接続は、次の手順で行います。

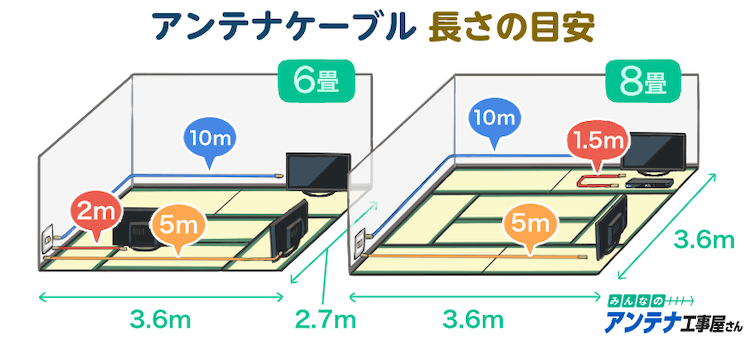

1必要な長さのアンテナケーブルと、分配器を用意する

アンテナ端子からテレビまでの長さを測り、必要な長さのケーブルを用意しましょう。

端子の選び方は、アンテナケーブルの選び方でくわしく解説しています。

2【アンテナ→分配器→テレビ】の順になるように接続する

3複数のテレビがしっかりと映るか確認する

ここからは、オーソドックスな分配例をイラストつきでご紹介します。

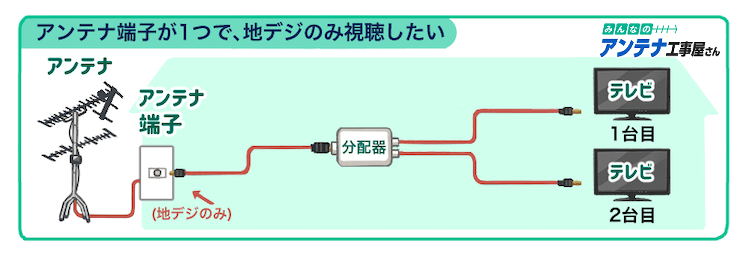

- アンテナ端子が1つで、地デジのみを視聴したい

- アンテナ端子が1つで、地デジとBS/CS放送を視聴したい

- アンテナ端子が2つある場合

1. アンテナ端子が1つで、地デジのみを視聴したい

壁にアンテナ端子が1つしかない場合は、そこから地デジ用の電波を拾います。

下の図のように分配器を接続すればOKです。

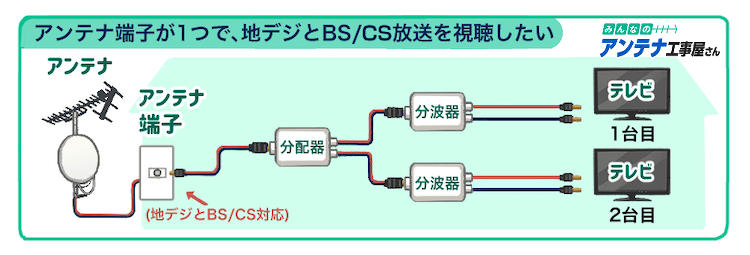

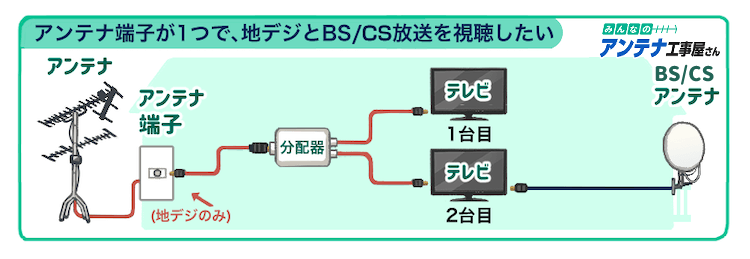

2. アンテナ端子が1つで、地デジとBS/CS放送を視聴したい

地デジだけでなくBS/CS放送も視聴したい場合は、まず壁のアンテナ端子がどの放送に対応しているか確認してみましょう。

アンテナ端子がどの電波に対応しているかによって、接続方法が変わります。

- アンテナ端子が地デジとBS/CS放送に対応している

- アンテナ端子が地デジのみ対応している

2つそれぞれの接続方法を見ていきましょう。

(1)アンテナ端子が地デジとBS/CS放送の両方に対応している場合

アンテナ端子が地デジとBS/CS放送の両方に対応している場合は、分配器と分波器で電波をわけてつなげばOKです。

(2)アンテナ端子が地デジのみ対応している場合

アンテナ端子が地デジのみ対応している場合は、BS/CS用の回線を別で用意する必要があります。

BS/CS用のパラボラアンテナ を用意し、そこからケーブルを引きましょう。

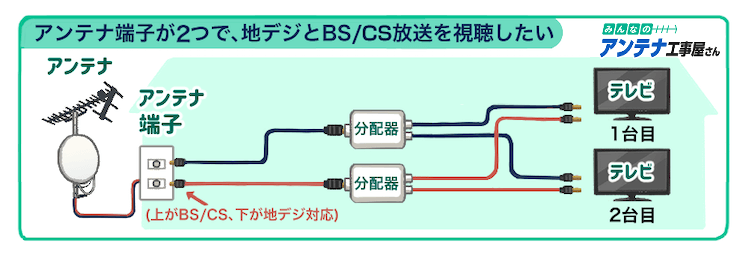

3. アンテナ端子が2つある場合

続いてアンテナ端子が2つある場合について。

こちらもまず、端子が地デジ用とBS/CS用にわかれていないか確認してみましょう。

もし何も書かれていなければ、アンテナ端子が1つのときと同じように接続すればOKです。

「BS/CS放送は契約していない」という方も、上記の方法で大丈夫です。

アンテナ端子が地デジ放送とBS/CS放送にわかれていて、「地デジだけでなくBS/CS放送も見たい!」という場合は、それぞれのケーブルに分配器を設置する必要があります。

そして、ここからはプロが分配器を接続する時のルールについてお伝えします。

プロはどう接続する?分配器は壁の中にしまうのがベスト!

アンテナ周辺機器は部屋の中に出しっぱなしにず、壁の中にしまったほうがいいです。

理由としては、周辺機器を外に出していると劣化が早くなったり、電波が不安定になりやすいので、安定性を上げるために安全な場所に隠すというのが1つ。

もう1つは、工事やリフォームの際に、周辺機器が1箇所にまとめられていた方が作業しやすいという理由があります。

自力でケーブルを接続するときも、可能なら分配器を壁の中にしまうのがベストです。

分配器はどこにある?家の「点検口」を調べてみよう

壁の中の分配器や分波器は、多くの場合点検口の中にまとめてしまってあることが多いです。

浴室の天井や屋根裏の天井、クローゼットの天井に点検口がないか、探してみてください。

点検口の中に分配器や分波器が設置されている場合は、すでにあるものを活用するようにしましょう。

そうは言っても、中には

「天井からテレビまでケーブルを繋ぐのはかなり大変なんじゃないの?」

「部屋の中の配線だけでも難しいのに、家全体の配線をいじるなんて無理!」

と思う方もいると思います。

そんな時は、私たちプロの業者にご相談ください!

分配器や分波器の設置も含めて、アンテナからテレビまでの配線作業を一括で請け負います。

接続作業を終えたあとのテレビ映りや、電波が不足していないかどうかもしっかりと確認いたしますので、まずはお気軽にご相談くださいね。

📞: 0120-769-164

(365日 7時〜22時対応)

この記事のまとめ……分配器の選び方・接続方法をおさらい!

今回は、分配器の接続方法についてご紹介させて頂きました。

この記事を見ながら分配器を接続すれば、きっとスムーズにテレビを視聴できるはずです。

とくに注意してほしいポイントは以下の3つです。

- 分配器は電波を2つにわける装置で、分波器は地デジとBSCSの電波を振り分ける装置

- 分配器を選ぶ時は、値段、全電流通過型か、単体型か、出力端子の数を確認する

- 分配器を設置するときは、なるべく壁の中に収納する

「分配器の接続って、ちょっと大変そうだな……」と思ったら、私たちみんなのアンテナ工事屋さんにご連絡ください!

選び方が難しいテレビの周辺機器は、電波のプロであるアンテナ工事専門会社に相談するのが1番です。

お家の配線は見えないところに隠されているため、「ハウスメーカーの施工不良で、壁の中の配線がぐちゃぐちゃだった…」ということがよくあります。

ふだん生活している中で「テレビの映りが悪いなあ」と思うことはありませんか?

もしかするとアンテナやテレビの故障ではなく、配線の不備による分配損失が原因かもしれません。

1度、点検口に入ってご自宅の受信システムを調べることで、テレビの不具合の原因や、ほんとうに必要な周辺機器の種類がわかります。

みんなのアンテナ工事屋さんは、不具合の調査と電波の測定を無料で行っていますので、お気軽に利用してくださいね。

下記の相談窓口から、年中無休で駆けつけます!

それでは、あなたが好きな場所で自由にテレビを視聴できることを祈っています!

みんなのアンテナ工事屋さんの田村がお送りしました。